Contents

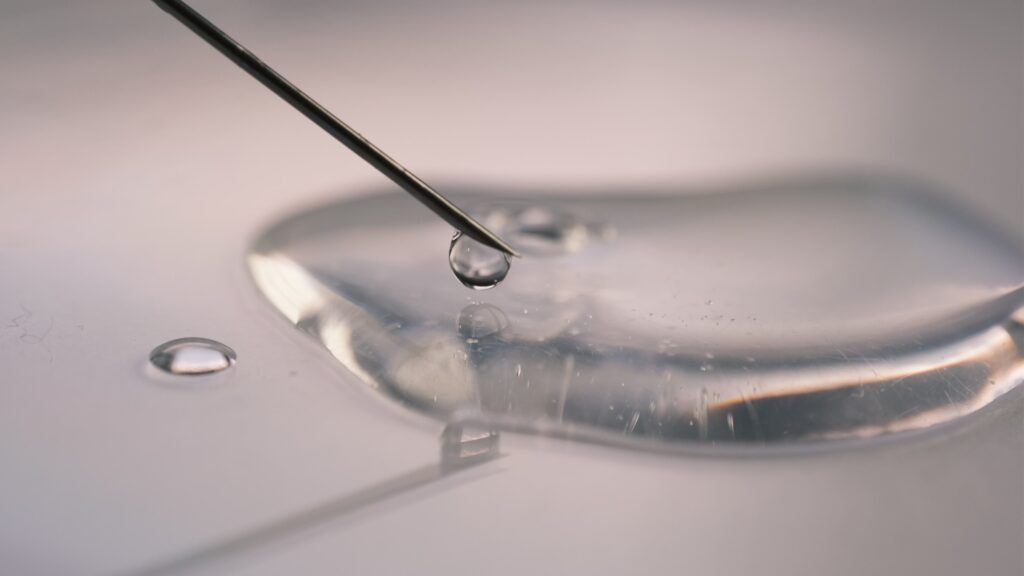

「ヒアルロン酸注射を打つ頻度はどれくらいがよいのだろう?」

「ヒアルロン酸の効果がなくなる前に打ちたいけど、頻繁に打ちすぎるとどんなデメリットがあるの?」

ヒアルロン酸注入にあたり、このような疑問や不安を口にされる患者様も少なくありません。

この記事では、ヒアルロン酸の製剤や部位に応じた適切な注入頻度、高頻度で注入した場合のリスクについて、ヒアルロン酸注入専門クリニックの立場から解説します。

ヒアルロン酸注射を打つ頻度は、6~24ヶ月ごとが目安です。

ただし、これは製剤の種類、注入部位、個人の体質により異なるため、一律には決められません。

過剰な頻度で注入すると、皮膚の伸びやたるみにつながる可能性があるため、適切な間隔を空ける必要があります。

これらのポイントを踏まえ、医師と相談しながら注入後の経過により、打つ頻度を決めるのが理想的です。

ヒアルロン酸の注入タイミングは、目的・効果の持続期間・メンテナンスの考え方によって変わります。

自然な仕上がりを保ちたい場合は、早めのメンテナンスがおすすめです。

また、近年のMRIや3D画像解析により、ヒアルロン酸が2年以上残存している症例が多数確認されるようになりました。

例えば、中顔面に注入されたジュビダーム・ボリューマでは、注入後2年時点で約66%が残っていたとの報告があります。また、症例によっては、注入から最大15年後でもヒアルロン酸製剤が明瞭に確認されたケースも報告されています。

これらの研究結果は、「ヒアルロン酸の効果は数ヶ月で消える」という従来のイメージを覆すものです。

引用文献

Master M, Roberts S. Long-term MRI follow-up of hyaluronic acid dermal filler. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2022;10:e4252.

Master M et al. Hyaluronic acid filler longevity in the mid-face: a review of 33 MRI studies. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2024;12:e5934.

ヒアルロン酸製剤の架橋率やヒアルロン酸濃度などで違いはあるため、一概には言えないところですが、意外とヒアルロン酸は体内に残るものと考えられます。

ただ、それより減っているように感じるのは、以下の理由が挙げられます。

減ったように見えたとしても、ヒアルロン酸自体は残っている可能性が高いため、高い頻度で注入した場合には体内にあるヒアルロン酸は増え続け、パンパンになってしまいます。

したがって再注入する際は、施術からあまり短期間で入れないこと、減った分を補う程度の注入(1年後に再注入の場合、入れた量の1/3程度)、同じ部位でも入れていない箇所や層に入れる、などを推奨しています。

ヒアルロン酸は注入部位によって使用に適した製剤が異なるため、必然的に部位ごとに持続期間の目安が決まります。

ヒアルロン酸注入後、製剤は時間とともに吸収されるため、適度にメンテナンスすることが重要です。

しかし、頻繁に注入しすぎると、以下のリスクが生じる可能性があります。

おひとりおひとりに合った自然な仕上がりを実現するには、バランスを考慮して打つ頻度もカスタマイズすることが大切です。信頼できる医師にご相談ください。

次に、ヒアルロン酸注射を打ち続けるとどうなるのか、注入部位ごとのリスクを解説します。

ヒアルロン酸を涙袋に注入すると、目元が強調されてやさしい印象を与えることができます。

しかし、頻繁に打ち続けると、腫れぼったく不自然な表情になりがちです。

また、目元の皮膚は非常に薄いため、青白く透けて見えるチンダル現象が起こりやすくなります。

また、1回あたりの注入量が多い場合は、注入により皮膚が膨らみ、その後吸収により縮むことで、皮膚が伸びてたるみが生じてしまうことがあります。

将来的なトラブルを避けるには、知識や経験に基づいた適切な量と頻度の見極めが重要です。

唇にヒアルロン酸を注入すると、形を整えたりボリュームアップさせたりすることができます。

ボリュームアップによって、人中を短く見せたり女性らしい印象を与えたりできるほか、加齢とともに痩せてきてしまった唇の、縦じわ改善にも適しています。

しかし、量が多すぎると不自然に分厚くなってしまったり、チンダル現象を引き起こしたりするだけでなく、血管塞栓のリスクも高まります。

特に急激な痛みや変色が見られた場合は、ただちに処置が必要です。

ほうれい線のような深いしわにヒアルロン酸を注入すると、内側からボリュームアップさせてしわを目立たせなくすることができます。

しかし、過剰な頻度で打ち続けると、膨らみすぎて不自然になったり、皮膚が伸びてたるみやすくなったりする可能性があります。

そのため、適切な頻度でのメンテナンスが重要です。

また、ほうれい線の周りには大切な血管が通っており、注入の仕方によっては血管が詰まる塞栓のリスクがあります。

もし、強い痛みを感じたり皮膚が青く変色したりといった症状がみられた場合は、直ちにクリニックへご相談ください。

顎は比較的リスクが少ない部位です。

硬い製剤を適切に用いると、顎先をシャープに整えたり、横顔をきれいに見せたりすることができます。

しかし、柔らかいヒアルロン酸は周囲に広がってしまいます。

また、術後は形成した輪郭が崩れないよう、患部を圧迫しないようにしましょう。

ヒアルロン酸を打つ頻度は、以下のポイントを基準に決めると良いでしょう。

頻度を決める際は、医師と納得いくまで話し合い、ご自分の理想の仕上がりに合った治療計画を立てましょう。

フィラークリニックは、ヒアルロン酸注入専門クリニックです。

厚生労働省の承認を得た製剤をはじめ、豊富なラインナップを取り揃えています。

仕上がりは患者様おひとりおひとりに合わせたカスタマイズ治療を提案します。

製剤は0.1ccで計り売りをしているため、メンテナンスとして、本当に必要な量のみを適切な頻度で注入することが可能です。

そのため、常に理想の仕上がりをキープしやすいメリットがあります。

さらに、アフターケアとして24時間体制でLINEでの相談を受け付けています。

施術後に気になった点は、いつでもご相談いただけます。

無料カウンセリングを実施しておりますので、ヒアルロン酸注入に関して疑問や不安があれば、お気軽にご相談ください。